旧町名標柱について

新庄市は古い歴史のある城下町です。1624年に戸沢氏が新庄に城を築いて以後、約250年間、戸沢氏による藩政の時代が続きました。新庄藩の城下町として栄えてきましたが、まちの発展とともに住居地の拡大や住居表示の整理統合等により、藩政時代の町名(旧町名)は新しい町名に変更されたものも少なくありません。

そこで、城下町新庄の歴史を再認識し、興味を持って理解できるようにと、旧町名や新庄城址の各史跡標柱が設置されています。2025年に開府400年を迎える新庄市。標柱を巡り『城下町新庄』の面影を探してみませんか?

標柱の一覧は下記からダウンロードできます。

新庄城下まちあるき絵図をダウンロード

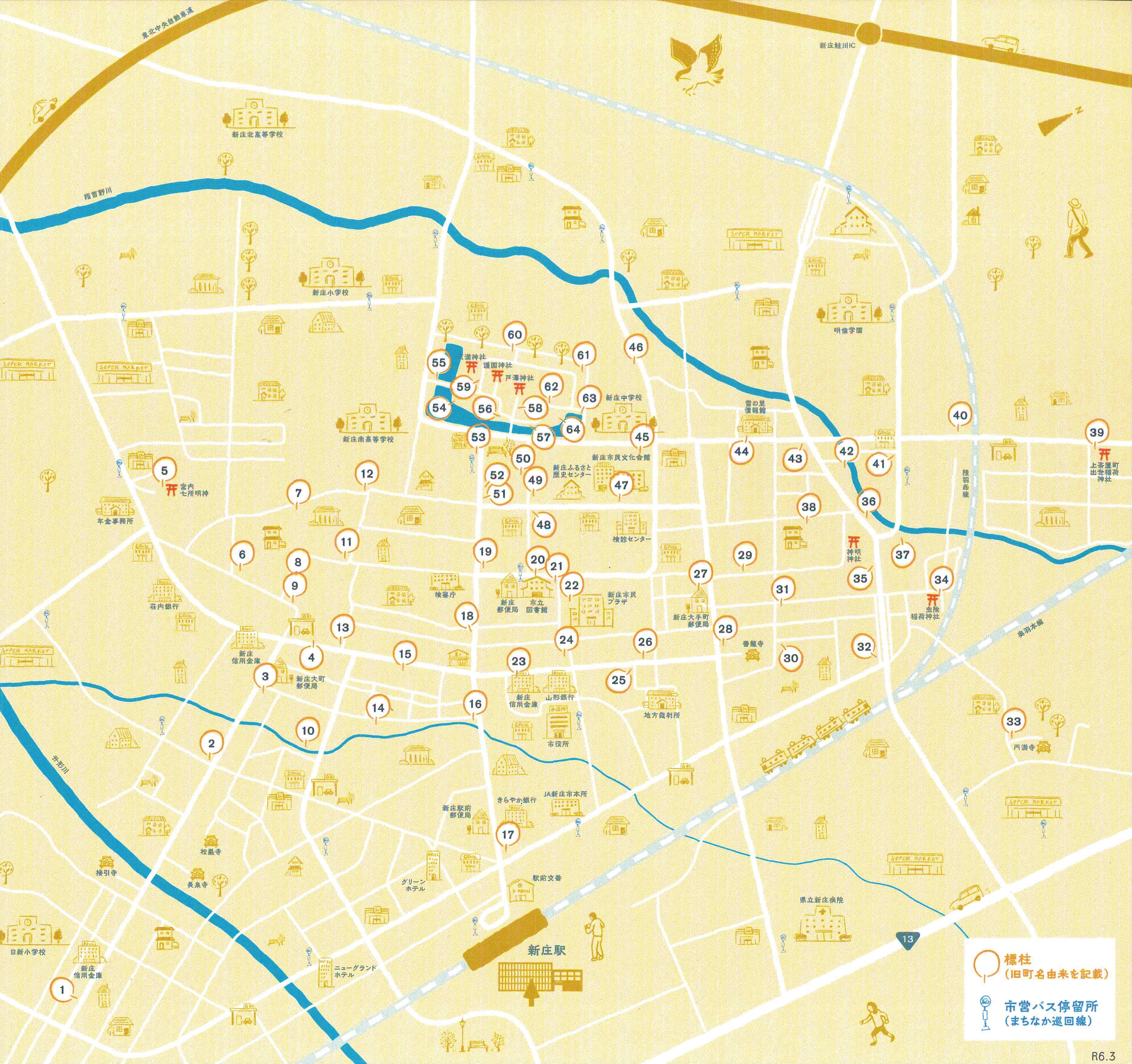

旧町名標柱位置図

新庄市内に設置している標柱の位置図です。

旧町名標柱一覧

新庄市内に設置している標柱の一覧です。| 番号 | 標柱名 | 住所 | 説明 |

| 1 | 金沢町 | 下金沢町11-6 (長倉家敷地内) | 新庄城下町の南入口の町。多くの寺や神社がおかれ、裏町には足軽組が配置されていた。本通りには酒屋・茶屋が並んでいた。 |

| 2 | 鉄砲町 | 新庄市鉄砲町10-11 | 敵の侵入を防ぐために鉄砲組をおいたところ。昔は持筒(鉄砲のこと)町とも呼んだ。 |

| 3 | 落合町 | 新庄市落合町16-8 | 中の川と清水川の合流地点であったので落合町という。酒屋・漆屋が多かった。東端れ、中の川橋のたもとに大門があった。 |

| 4 | 清水川町 | 新庄市清水川町20-8 | 町名は、昔この町の東に流れていた清水川に由来する。清水川町には、雁・鴨・小鳥や鯛・鯉・鰹などの魚を扱う店が並んでいた。 |

| 5 | 神宮寺跡 | (設置無し) | 七所明神の別当神宮寺のあったところ。神宮寺は常楽坊以下六坊をそなえていた。 |

| 6 | 片原町 | 新庄市宮内町4-10 | 山口丁から南に伸びた通り。この町は通りの片側にだけ家が並び、他方は空地であったので、片原町と呼ばれた。 |

| 7 | 宮内丁 | 新庄市城南町2-23 | 七所明神が祀られているので宮内丁という。昔、海藤帯刀という侍が、明神を二枚橋から移してここに祀った。頭を守る神として信仰が厚い。 |

| 8 | 筋違い橋 | 宮内町2 松浦敦宅前 | ここの橋板が筋違いに並べられていた。橋の下に「ざぐ」という狐がいて、ここを通る人を化かしたものだという。 |

| 9 | 山口丁 | 宮内町1 伊藤宅前 | 清水川町南端から西に入り、南に伸びる通り。通りの西倒に大場・森・平賀・岡野氏などの侍が屋敷を構えていた。 |

| 10 | 御長柄町 | 大町14 富樫宅と小林宅の間の駐車スペース入口 | 長柄の衆が屋敷を構えていた町。御長柄町は古くは現在の清水川町にあったが、享保3年(1718)、ここに移された。 |

| 11 | 南岡崎丁 | 宮内町3番 bondタウンアパート前 縁石の間 | 南御門から御馬出口に至る通り。黒川・津田・駒杵·常井氏などの中級家臣の屋敷があった。 |

| 12 | 南御門跡 | 城南町2 下堀端南組町内会ゴミステーション脇(左) | 外曲輪東南隅にあった門の跡。南御門は高い石垣を土台とした櫓門であった。 |

| 13 | 御馬出口 | 大町20 西田五兵衛商店前 | 藩主が馬に乗って御城から馬唄町(羽州街道)に出たところ。 |

| 14 | 名古屋敷 | 大町7 アパートアクアコート駐車場前 | 在方から出て来て、侍屋敷に奉公する人々を名子と呼んだ。これらの人々の屋敷があったところ。 |

| 15 | 馬喰町 | 福祉ステーション・つばさ前 | 諸国の馬喰が集まって馬の売買を行った。領内の小国駒をはじめ、秋田・南部・津軽・本荘などの馬が取引きされた。 |

| 16 | 紙漉町 | 中野川橋の端 | 新庄藩お抱えの紙漉き職人が、清水川の清流を利用して紙を漉いた町と伝えられる。藩政時代後半には、侍と町人が入り交じって住む町となった。 |

| 17 | 沖の町 | きらやか銀行駐車場近く信号脇 | 昔、この辺は金沢沖と呼ばれ、一面の田んぼであった。明治36年、新庄駅が設けられると、駅と南本町を結ぶ道路が開かれ、市内随一の商店街になった。町の名は昔の地名金沢沖に由来する。 |

| 18 | 三の堀跡 | タカハシスポーツ店正面入口 | 三の堀は吉川町から北本町・南本町裏を経て宮内丁に流れ、侍町と町人町を境していた。 |

| 19 | 大正町 | 中央会館十字路 | 明治44年の大火を機に、沖の町の過リを西にのばして、御城までの道路が開かれた。大正時代にできた町というので大正町という。 |

| 20 | 仲町 | 新庄市立図書館正面左側花壇 | 侍町と町人町の間にある町なので仲丁と呼んだ。上・中・下の三丁に分かれる。古くは山崎丁・村山丁と呼ばれた。 |

| 21 | 藩校明倫堂跡 | 市民プラザ裏駐車場入口道路の向かい側 | 新庄藩校明倫堂は明和年間に創設され、幾多の俊秀を育てた。安政5年(1858)、この地に移され、明治4年まで続いた。 |

| 22 | 町奉行所跡 | 市民プラザ裏駐車場花壇 | 新庄城下町の市政や治安をつかさどる役所のあったところ。現在の市役所と警察を合わせたような役所。 |

| 23 | 南本町 | 本町2-9(信金本店前) | 南本町はもと五日町といい、羽州街道に沿ってつくられた町人町で、城下で最も賑やかな町であった。ここには参勤交代で江戸に登る大名が泊まる本陣、反物・仏像・筆・墨などを商う豪商が軒を連ねていた。 |

| 24 | 大手口 | 本町3-32 | 町人町、北本町・南本町から新庄城に入る入口。この口に番所が設けられ、北側に町奉行所がおかれた。大手広丁を通り、二の丸の大手門を経て、本丸に入った。 |

| 25 | 北本町 | 本町5-19 | 北本町はもと十日町といい、南本町とともに羽州街道沿いにつくられた町人町で、城下で最も賑やかな町であった。ここには参勤交代の大名が泊まる本陣、旅人が泊まる旅篭屋、反物・薬種などを扱う豪商が軒を連ねていた。 |

| 26 | 鼠穴口 | 本町4-33こらっせ新庄前 | 町人町の北本町から侍町仲丁(山崎丁)に入る入D。このロだけは、夜間でも密かに適ることが許されていた。人々は鼠のようにこそこそと適ったという。 |

| 27 | 南学院口 | 大手町4-20付近公衆トイレ裏 | 横町から仲丁に入る入口。ここに南学院という修験の屋敷があったので、この名がついた。 |

| 28 | 横町 | 万場町1-6付近善龍寺駐車場前 | 横町は櫛・かんざし・紅・白粉などの化粧品を商う町として知られていた。新庄城下の道は南北方両が基本であるが、この町は東西方向であるので横町という。 |

| 29 | 桜馬場 | 沼田町1-45 | 二代藩主正誠のとき、ここに馬場をつくリ、その周リの土手に桜を植えた。これが大きくなって、桜の名所になった。 |

| 30 | 常盤丁 | 常葉町3-25 | 常盤丁は藩主戸沢氏の別邸がおかれた町で、これを守る多くの侍が住んでいた。この別邸は歴代藩主の隠居所として用いられた。 |

| 31 | 万場町 | 万場町5-7 | 穀物・野菜・果物を商う店が並び、酢・酒・醤油を扱う店も多かった。万の店があるので万場町と呼んだ。古くは長町という。 |

| 32 | 常盤丁別邸跡 | 常葉町6-18 | 二代藩主戸沢正誠がここに別荘を営んだ。その後、歴代藩主の隠居所となった。 |

| 33 | 円満寺 | 五日町5914 門前 | 江戸時代初め、戸沢氏が新庄に入部した折、郊外に円満寺を建てて、藩主の祈願所とした。 |

| 34 | 中山町 | 万場町11-12 | 城下から中山に向かう町だから中山町という。この町の虫除稲荷は、稲や畑の作物を害する虫を退治してくれる稲荷様として有名。 |

| 35 | 吉川町 | 万場町7-39 | 吉川町は合羽・傘・蓑・笠などの雨具を売る店が並んでいた。西端れの橋のところに大門があリ、夜間の通行人を改めた。 |

| 36 | 鉄砲屋口 | 万場町7 第1分団第1部第3班(吉川町)消防小屋脇 | 吉川町から神明丁に入る入口。ここに今井という鉄砲鍛冶がいたので、鉄飽屋□と呼んだ。 |

| 37 | 吉川町天満宮跡 | 万場町12-2 | 吉川町天満宮は、町人の参拝する天満宮として、城内天満宮を分祀したものである。この天満宮は、また城下町の北の守リの拠点でもあった。 |

| 38 | 神明丁 | 沼田町6-10 | 神明宮が祀られている町というので、神明丁と呼ぶ。神明宮は、二代藩主正誠が城下の鎮守として金山から移した宮である。その前は松本丁と呼ばれた。 |

| 39 | 一里塚跡 | 中道町8 稲荷神社鳥居前 | 江戸時代は全国の主な街道に、一里(4キロメートル)ごとに塚を築き、松や榎などを植えて、旅人の便をはかった。ここは太田街道の一里塚である。 |

| 40 | 茶屋町 | 北町6-5付近 | 新庄城下町の北の入り口にあたる町で、たくさんの茶屋があり、旅人を相手に餅やそば・酒・菓子などを商っていた。 |

| 41 | 鍛冶町 | 新庄市北町1-14 | たくさんの鍛冶犀がいて、侍が使う刀や槍、農民が使う鍬・鎌•山刀などを打っていた。刀鍛冶としては高橋市郎兵衛が有名である。 |

| 42 | 三本橋 | 新庄市沼田町7 | 藩主が鷹狩リに通うために、ここに三本の丸太を渡して仮の橋としていた。当時は太田・荒小屋あたりが格好の鷹場であった。 |

| 43 | 水上丁 | 新庄市石川町5-14 | 御城からみて水上の方角にある町だから水上丁と呼ぶ。この町には水原氏・星野氏·太田原氏などの中級の侍が住んでいた。 |

| 44 | 石川丁 | 新庄市石川町4-15 | 新庄城北御門から三本橋に至る通り。新庄城三の丸にあたる。瀬川氏・田口氏・折下氏などの上級・中級家臣の屋敷があった。 |

| 45 | 北御門跡 | 新庄市堀端町4-7 | 外曲輪の北側にあった門の跡。北御門は高い石垣を土台とした櫓門であった。 |

| 46 | 川原町 | 新庄市堀端町5-81 | 新庄城外曲輪北御門前から堀沿いに西に伸びた過り。通りの北側に十時氏の屋敷や板前長屋があった。 |

| 47 | 堀端丁 | 新庄市大手町2 | 外曲輪東問の堀に沿う遅り。大手門より北を上堀端丁、南を下堀端丁と呼んだ。古くは清水丁と岡崎丁と呼んだ。 |

| 48 | 大手広丁 | 新庄市大手町2-16 | 大手御門から南本町(羽州街道)に出る大逹リ。天野八右衛門・長野藤兵衛などの上級家臣の屋敷があった。 |

| 49 | 大手御門跡 | 新庄市堀端町4-74 | 外曲輪の正門があったところ。大手御門は高い石垣を土台として築かれた櫓門であった。 |

| 50 | 御役所跡 | 新庄市堀端町3 | ここに藩内の田畑や年貢・産物・財政などを扱う役所があった。 |

| 51 | 二の堀跡 | 新庄市堀端町3-47 | 二の堀はタト曲輪のまわリにめぐらされていた堀。この外側は三の曲輪の侍町であった。 |

| 52 | 時鐘堂跡 | 新庄市堀端町3-47 | ここに時間を知らせる鐘掲き堂があった。鐘は高い櫓の上に吊るされていた。 |

| 53 | 御鷹部屋 | 新庄市堀端町2-38 | 新庄藩が幕府に献上する鷹を飼っておく建物があった。 |

| 54 | 武器櫓跡 | 新庄市堀端町6 | この一角に2層の隅櫓がそびえていた。中に槍鉄砲などの武器を入れていた。 |

| 55 | 二の丸跡 | 新庄市堀端町6 | 本丸の南に設けられた廓。廓内に二の丸長屋があった。 |

| 56 | 表御門跡 | 新庄市堀端町6 | 本丸正門のあったところ。表御門はこの石垣を土台とした櫓門であった。 |

| 57 | 御物見跡 | 新庄市堀端町6 | ここに城タトの様子をうかがう建物があった。この土塁の上に土塀がめぐらされていた。 |

| 58 | 御玄関跡 | 新庄市堀端町6 | 新庄藩政庁の正面玄関。この輿に廊下をへだてて、40畳敷の大書院、32畳敷の御広間などがあった。 |

| 59 | 新庄城天守台跡 | 新庄市堀端町6 | ここに3層の天守閣がそびえていたが、寛永13年C1636)の火事で焼失した。 |

| 60 | 西丁 | 新庄市堀端町6 | 新庄城本丸の西にある町。御厩・作事所などの役所や楢岡平布衛門・細田小十郎・武石藤太夫などの名門家臣の屋敷があった。 |

| 61 | 大納戸櫓跡 | 新庄市堀端町6 | 本丸の西北隅に築かれた隅櫓。瓦葺き、2層の櫓であった。 |

| 62 | 裏御門跡 | 新庄市堀端町6 | 本丸北側にあった城門の跡。裏御門は高い石垣の上に築かれた櫓門であった。 |

| 63 | 御用水 | 新庄市堀端町6 | 指首野川から分水して城内にひき入れ、用水としていた。この堰では決して檬いものは洗ってならないとされていた。 |

| 64 | 小納戸櫓跡 | 新庄市堀端町6 | 本丸の東北隅に築かれた隅櫓。瓦葺き、2層の櫓であった。 |

このページに関する問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

ファクス番号:0233-22-0989

観光振興係

電話番号:0233-29-5848

交流企画係

電話番号:0233-29-5849

エコロジーガーデン

電話番号:0233-29-2122

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。