国指定等文化財

旧矢作家住宅【重要文化財(建造物)】

旧矢作家住宅は、主屋(母屋)から「まや(馬屋)」が突き出ており、最上地方の典型的な「まや中門(片中門)造り」の農家住宅で、縦屋平入の三七(梁間三間、桁行七間)造りである。

中門造りは、基本的には多雪対策のための造りで、秋田、山形、新潟などの日本海沿いに多いといわれている。最上地方における江戸中期の農家住宅の構造が見られる貴重な建物として、昭和44年(1969年)に重要文化財に指定された。

保存修理工事のため、令和5年度(12~3月は冬期間による閉家)は見学できません。

八幡神社本殿拝殿【重要文化財(建造物)】

八幡神社は、市の東南の旧鳥越楯跡にあり、古くから同村の鎮守の神として崇拝されてきた神社である。

現在の社殿(本殿)は、新庄藩初代藩主戸沢政盛の養子定盛が、江戸初期の寛永15年(1638年)に造営したものであり、この地方では最も古い建物の一つである。拝殿と幣殿(相の間)は、これより少し遅れて、元禄4年(1691年)、2代藩主正誠の造営によるものであり、拝殿の前面に向拝を有し、背面に幣殿を設けて本殿と接続している。

江戸時代初期の建築技術を伝える貴重な建造物として、昭和61年(1986年)に重要文化財に指定された。

旧農林省蚕糸試験場新庄支場【登録有形文化財(建造物)】

昭和9年(1934年)に農林省蚕業試験場福島支場新庄出張所として設立され、同12年(1937年)に蚕糸試験場新庄支場と改称。何回かの名称変更を経て、平成12年(2000年)3月に閉所された。

その後、平成14年(2002年)2月に市に譲渡され、「新庄市エコロジーガーデン」として活用されている。

切り妻屋根の玄関ポーチを備えた支場庁舎や蚕室4棟など10棟の建造物群が広大な敷地に現存している。

旧農林省積雪地方農村経済調査所庁舎【登録有形文化財(建造物)】

雪害救済運動によって、昭和8年(1933年)に設置された旧農林省積雪地方農村経済調査所の建物の一部が、雪の里情報館の展示室として活用されている。

現存するのは、昭和12年(1937年)年に建造された旧庁舎で、建築学者で民俗学研究者でもある今和次郎が設計に関わった。

雪下ろしの必要がない急勾配の切り妻屋根と、光が入りやすい三角のドーマ窓が特徴である。

新庄まつりの山車行事【重要無形民俗文化財 ユネスコ無形文化遺産】

新庄まつりは、毎年8月24日から26日の3日間開催される、地域あげての大祭である。江戸時代中期の宝暦6年(1756年)、時の5代藩主戸沢正誠(まさのぶ)が、前年の凶作による飢饉で心身ともに疲弊した領民たちに活気と希望を持たせ、五穀豊穣を祈願するため、戸沢氏の氏神である城内天満宮の「新祭」を領民あげて行ったのが起源とされている。

新庄まつりの山車行事を含む日本の「山・鉾・屋台行事(33件)」が、平成28年11月30日に、ユネスコ無形文化遺産に登録された。

新庄藩主戸沢家墓所【史跡】

新庄藩歴代藩主の墓所が、太田の瑞雲院境内(六棟)と、上西山の桂嶽寺境内(一棟)の二カ所にあり、ともに通常「御霊屋」と呼ばれている。

大きさや細部のデザインはそれぞれ異なるが、基本的には同一様式で、いずれも総欅の単層宝形造りで、石場の上に土台を据え、丸柱を建て、柱間に厚い板を横にはめ込んで壁としている。天井は、格天井、屋根は萱葺きであるが、桂嶽寺御霊屋のみは、近年、木羽葺きに変えられた。

戸沢家墓所は、歴代藩主の御霊屋が、ほぼ創建当時のままに現存していること、また、1700年代初期から後期にわたる約100年間の廟建築の様式の変化を示す例として貴重であることから、昭和62年(1987年)に史跡に指定された。

おくのほそ道の風景地 本合海【名勝】

本合海は、最上川の中流よりやや下流、新庄市南西部に位置し、元禄2年(1689年)、松尾芭蕉一行がこの地から乗船し、最上川を下っている。

古来より内陸と庄内を結ぶ最上川舟運の中継地として栄え、右岸にある八向楯は中世に築かれた城館跡であり、古来より広く観賞の対象とされ、芭蕉が訪ねた往時を偲ぶ優れた風景を今に伝えている。

県指定文化財

天満神社本殿・拝殿【有形文化財(建造物)】

天満神社(天満宮)は、新庄城址本丸跡の南西隅にあり、新庄藩主戸沢家の氏神として、旧領秋田県角館時代から崇拝されてきた神社である。

常州松岡への転封時には同所に遷座、さらに、新庄への移封により現在地に遷座されたものである。

棟札には、初代藩主政盛が、新庄城築城の3年後の寛永5年(1628年)に建立し、40年後の寛文8年(1668年)年に2代正誠によって再興されたと記されている。

本殿は一間社流造りであり、拝殿は間口・奥行ともに1.5間の流造りである。

木造阿弥陀如来座像【有形文化財(彫刻)】

本像は接引寺(下金沢町)に伝わる仏像である。

坐高137センチメートルの半丈六仏で、両眼は水晶、まぶたの見開きが大きく、面貌が厳しく、胸と腹の筋肉がたくましく盛り上がり、力強さを印象づける。

頭部の螺髪は切子形で、肉髻珠・白毫相をあらわしている。

制作年代は、着衣形式や頭・体のプロポーションが極めてオーソドックスであること、大衣の襞や折り返しが自然で、装飾的な変化がないこと、衣に厚ぼったさのないことなどから、13世紀前半の鎌倉時代とされている。

鎌倉時代の仏像では、県内で最大の坐像の1つである。

弥生式土器【有形文化財(考古資料)】

大蔵村の上竹野遺跡は、最上川と銅山川との合流点の西方約2キロメートルの河岸段丘にある。遺跡からは、縄文時代晩期及び弥生時代前期の遺物が出土している。

指定品はそのうちの県内でも数少ない弥生時代前期の土器四点である。ほぼ完形の瓢箪形土器2点は、当地方での類例がほとんど見出さない。いずれも口縁部に太い沈線文が施され、変形工字文が続く。くびれ部まで斜縄文、それ以下にまた変形工字文を施している。曲線内外に縄文の摩消しをしている部分もみられる。

壺形土器は、口縁部に二条の沈線文、胴部には曲線状の変形工字文を施している。摩消しを部分的に施している。鉢形土器は口縁部に沈線文を施すと同時に、工字文を連続させている。

隠明寺ダコの版木【有形民俗文化財】

隠明寺ダコ絵版木は、旧新庄藩士隠明寺勇象(弘化4年から大正4年)が、明治時代の初め、士族の内職として、版木を彫り、これで刷った凧を販売した折の版木である。

版木は全部で12点(32面)。版木の大きさは大小があるが、主にサクラの材を用い、これに般若の顔や武者、神功皇后、金太郎と山姥、桃太郎などの絵柄を彫り込んだものである。

萩野・仁田山鹿子踊【無形民俗文化財/記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財】

萩野・仁田山鹿子踊は新庄市の萩野地区と仁田山地区に伝わる1人立ちの鹿子踊で、同一系統の踊りとされている。

7人1組となり、それぞれがカモシカの頭をいただき、長幕を垂れ、地方の摺るササラの伴奏に合わせて、胸に抱いた小太鼓を叩きながら激しく踊る。

頭・ササラ・踊りともに優れて特色的との理由で、昭和51年(1976年)に国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択された。

石動の親スギ【天然記念物】

JR奥羽本線泉田駅の東方約6キロメートル、萩野集落の北西に水田に囲まれた石動神社社殿の背後右側にあるスギの巨木で、古来親スギと呼ばれており、御神木として尊崇されてきたものである。

根周り12.6メートル、幹囲7.7メートル、直幹で高さおよそ38メートルに達し、推定樹齢1000年といわれる。

石動神社は824坪の境内を有する古社で、そこには幹囲4.4メートル以上のスギの巨木が21本、0.5メートルから1メートルのものが27本も林立しており、大きな森を形成している。

主な市指定文化財

積雲寺閻魔堂(元観音堂)【有形文化財(建造物)】

本合海の積雲寺は、地蔵菩薩を本尊とする寺である。この積雲寺に閻魔堂(旧観音堂)と呼ばれるお堂がある。

この建物は、向拝付き単層宝形造り、丸柱の総欅造りの建物で、鉄板葺きである屋根を除けば、建物の基本的な構造は、新庄藩主戸沢家墓所の御霊屋と同様である。

これは、9代藩主正胤が死去し、埋葬するにあたり、御霊屋の拡張が必要になり、安政6年(1859年)に11代藩主正実によって建替えがなされ、解体された旧御霊屋が積雲寺に移築されたためと推測されている。

熊野神社本殿拝殿【有形文化財(建造物)】

飛田集落にある熊野神社は、建久元年(1190)6月15日に紀州熊野神社の分霊を勧請し建立されたと伝えられている。祭神は伊弉諾尊で、山野開拓の守護神として祀られている。拝殿及び本殿とその間にある幣殿による立派な造りとなっており、徳川氏にゆかりのある神社が使用する例が見られる葵の紋が付されている。

熊野神社の別当一条院には、慶長17年(1612)、清水氏から宛てられた知行状が伝えられている。また、日野氏時代にも、同社の社領はそのまま認められ、徳川幕府からも20石余の社領が認められていた。

また、境内には熊野神社と同時期に建てられたと推計される熊野神社境内社八幡神社【市指定有形文化財(建造物)】があり、いずれも飛田地区連合会が保存・管理を行っている。

円満寺山門【有形文化財(建造物)】

円満寺は、寛永元年(1624)、初代藩主政盛の叔父(墓碑には「兄」の表記)甚盛法印が城下の北東部、鬼門にあたる小月野に藩主の祈願所(寺領150石)として開いた。元来、仙北角館地方にあった真言宗の寺だが、戸沢氏の常州転封に従ってかの地に移り、さらに新庄移封に伴って現在地に移った。当寺自体の本寺は山城国の醍醐山三宝院。正式には小杉山吉祥院円満寺。

山門は、円満寺内の現存建物の中では最も古いとされている(建築年次等は不詳)。山門の屋根はヨシ葺きとなっており、この形態を示すのは珍しく、他の御堂とともに毎年ヨシを差し整えている。柱間は間口として620cm、奥行きとして360cmある。

円満寺雷神堂【有形文化財(建造物)】

雷神堂は宝暦2年(1752)に五穀豊穣を願い建立されたと棟札に記されている。建立当時は天候が悪く飢饉が続いたころで、藩主をはじめ多くの民が領内の豊作を請い願ったことが窺われる。

雷神堂の御堂内は約1坪で、中央奥に雷神像が据えられている。像は欄間とともに彩色が施され、その一部は剥離しているものの動的で、堂々とした威容を示している。天井は1尺間の格天井で仕上げられている。御堂は高床造りで、屋根は非常に大きく組まれ、仕上げはヨシ葺きとなっている。

長泉寺観音堂【有形文化財(建造物)】

長泉寺は、永禄年間(1558-69)に創立されたと伝わる曹洞宗の寺院で、新庄城の本丸近くにあったが、戸沢氏の入部後、新庄城の城郭拡張に合わせて羽州街道沿いの現在地の鉄砲町に移転された。

観音堂はこの境内にあり、享保の大飢饉後の享保19年(1734)に同寺の隠居が建立した。本尊は聖観音菩薩像で秘仏とされ、住職一代で一度のみ御開帳が許されている。また、堂内には7面の絵馬、その収納室にも多くの絵馬が納められている。

構造は、桁行、梁間ともに3間の入母屋造平入で銅板葺である。梁の上には菊の丸彫り、木鼻に象、獅子、手挟に雲龍のほか、十二支の彫物も添えられていたようで、現在も虎、巳、申、猪が残っている。

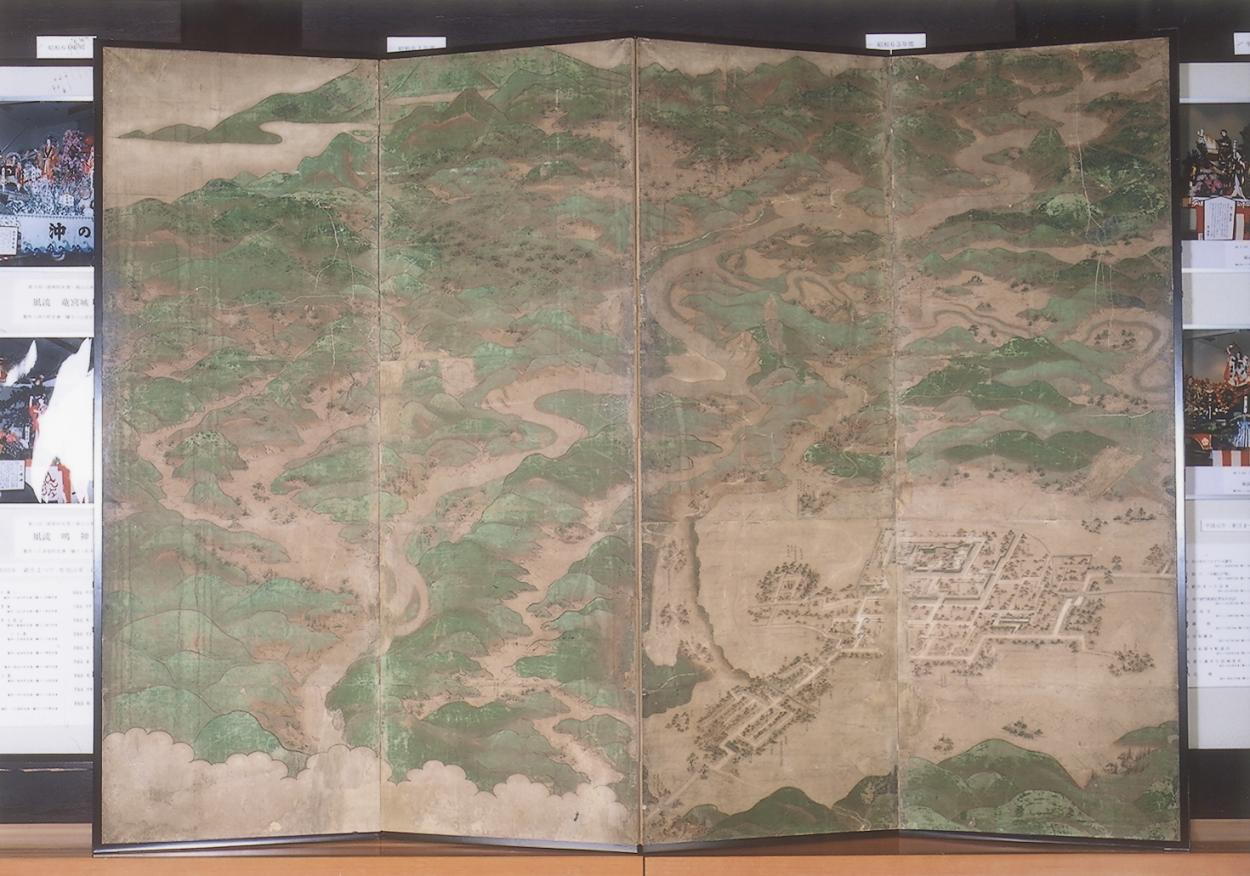

紙本著色新庄藩領内絵図【有形文化財(絵画)】

本屏風は、新庄領内を大和絵風に克明に描いたもので、三隻一対の屏風である。

大きさは右隻と中央隻はともに高さ178.3センチメートル、幅246.5センチメートル(四曲)であるが、左隻は高さ182.2センチメートル、幅371センチメートル(六曲)とやや大きい。

中央隻に新庄城下町を描き、これを中心に、最上川・鮭川・小国川の流れやその流域に広がる村々、これを結ぶ道路、その奥に広まる山々、藩境の高山が鮮やかな色彩で描かれている。

木造阿弥陀如来座像【有形文化財(彫刻)】

本像は接引寺(下金沢町)に伝わる仏像である。

像高51センチメートル。桧材の寄木造の像で、白毫は水晶、彫眼。両腕を失っているので、何如来像か判然としないが、接引寺では阿弥陀如来として拝している。

小像ながら鎌倉時代の彫刻の特色の見られる優れた像である。

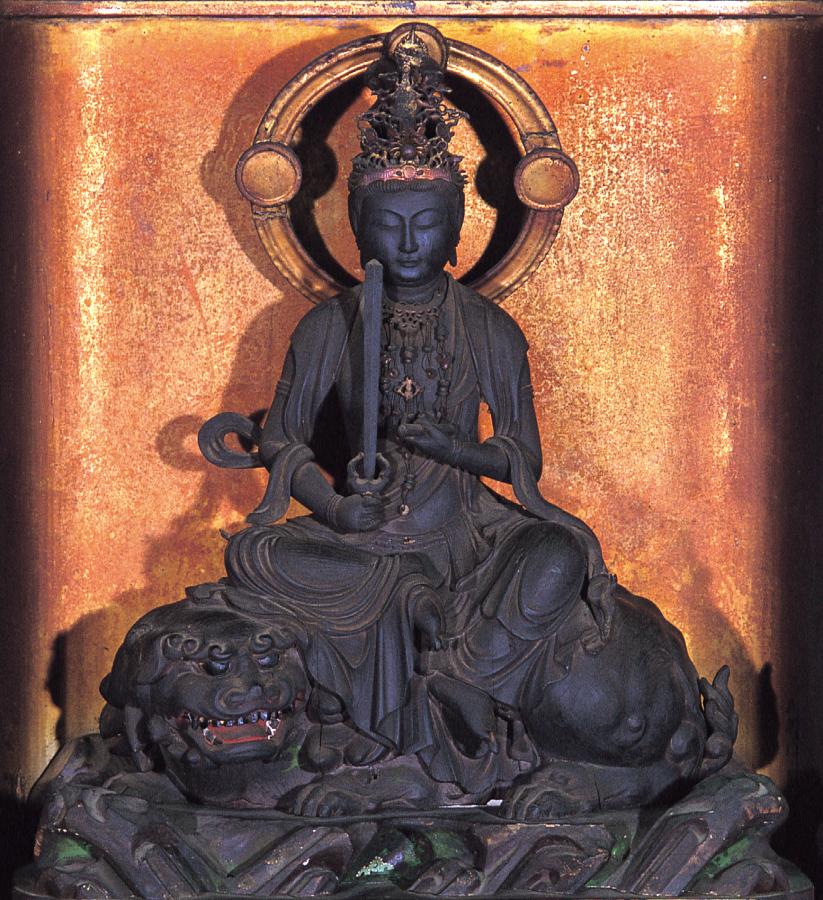

木造文殊菩薩座像【有形文化財(彫刻)】

本像は長泉寺(鉄砲町)に伝わる仏像である。

像高約27センチメートル、総高約34センチメートル。獅子の背に座し、右手に宝剣、左手に経巻を入れた梵篋を持つ。目は彫眼。白毫は省略されている。

文殊菩薩は、普通釈迦如来の脇侍として祀られているが、本像のように独立の仏としても拝される。一般には「知恵の文殊」と呼ばれるように、知恵を授ける仏として信仰されている。

木造阿弥陀三尊像【有形文化財(彫刻)】

本像は、新庄藩戸沢氏の御用商人として仕えた豪商・澁谷家が先祖代々奉祀してきたものだが、平成28年(2016年)に同家菩提寺の接引寺(下金沢町)に寄進された。

三尊像のうち、中尊の「阿弥陀如来立像」は、像高約60センチメートルの寄木造の像であり、肉身部は漆箔、衣の部分は彩色に截金が施されている。制作は平安末期から鎌倉時代の初めと考えられる。

また、脇侍の「観音菩薩立像」と「勢至菩薩立像」は、それぞれ像高約31センチメートルの寄木造の像であり、中尊と同じく肉身部は漆箔、衣の部分は彩色に截金が施されている。江戸時代後期の作とされている。

観音菩薩・勢至菩薩立像【有形文化財(彫刻)】

両菩薩像は、接引寺(下金沢町)本尊阿弥陀如来座像の脇侍として祀られている。像高114センチメートル。漆箔の丁寧な造りの立像である。

両像ともに腰をかがめ、上体を前に掲げた姿勢で、観音像は天冠台に阿弥陀の化仏をいただき、両手を前にさしのべ、勢至像は天冠台に宝瓶をいただき、胸の前で合掌している。

像の裏に「元禄8年6月中旬7世良光代 施主澁谷甚兵衛」と朱漆で記してある。施主澁谷甚兵衛は、元禄2年、俳聖松尾芭蕉を新庄に招いた澁谷風流のことである。

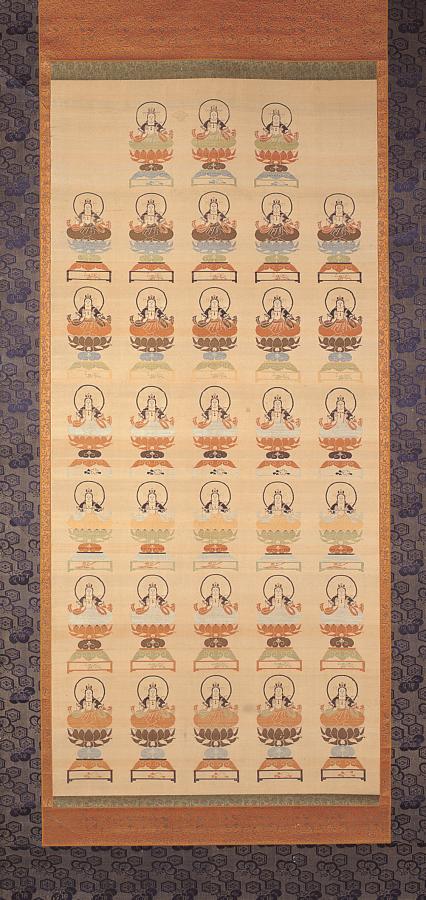

亀綾織三十三観音掛仏【有形文化財(工芸品)】

縦140センチメートル、横64センチメートルの亀綾織の絹布に、三十三観音像を織り出したもの。

嘉永の藩政改革にあたり、藩は国産奨励のため、織物の先進地上州(群馬県)舘林・桐生から織師を招いて家中の内職の養蚕業・絹織物の振興を期した。

本掛仏は、これらの織師3名が高度な技術を駆使して、精巧な三十三観音像を織り出したもので、当時の高度な絹織物の技術水準がうかがわれる。

長泉寺(鉄砲町)所蔵。

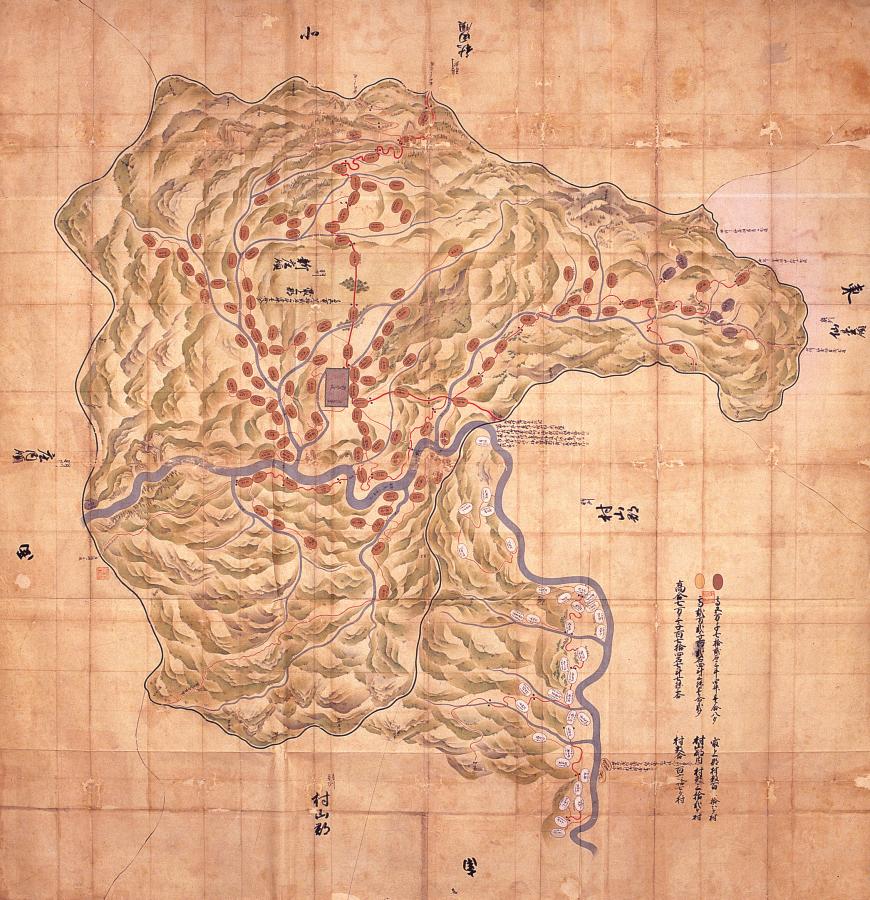

羽州最上郡併村山郡之内戸澤上総介領内絵図【有形文化財(歴史資料)】

本図は、元禄14年(1701年)、新庄藩が幕府の命令によって提出した新庄領内絵図の控えで、元来は藩の重要書類として藩庫に大切に保管されていたものであろうが、現在はふるさと歴史センターに所蔵されている。

縦264センチメートル、横253センチメートルの大きな紙いっぱいに、新庄領内の河川・街道・村々が色彩鮮やかに描かれている。

河川は最上川をはじめ、村山郡谷地領の千座川・樽石川、最上郡の銅山川・小国川・新田川・鮭川・角川等々、領内の主要河川はすべて位置も正しく描かれ、各河川流域に広がる村々が小判形で示され、これら村々を結ぶ道路が曲折して描かれている。

東山焼コレクション【有形民俗文化財】

東山焼(弥兵衛窯)は、幕末の天保12年(1841年)の開窯以来、6代にわたって現在も焼き続けられている、県内でも稀な伝統ある窯である。

ここで焼かれた主なものは、土焼きの茶碗・皿・土鍋・行平・湯通し・擂鉢・丼・甕・片口・錫徳利などの庶民の日用雑器であった。

このうち、土鍋・行平などは古い形を残す姿の美しい焼き物として注目され、民芸運動を興した柳宗悦は、著『手仕事の日本』に、「新庄の町はづれに東山と呼ぶ窯場があります。美しい青味のある海鼠釉を用ゐて土鍋とか湯通だとか甕だとかを焼きます。中でも耳附の土鍋は三つ足も添へてある古い型を伝へるものでありませう。土鍋としては日本中のものでもっとも美しいものでせうか。」と記している。

鳥越神楽【無形民俗文化財】

鳥越神楽(鳥越悪魔払いとも呼ばれる)は、鳥越集落に伝わる二人立ちの獅子舞で、伊勢神楽の系統をひく太神楽である。演目は、「福舞」と「長獅子」(「乱れ獅子」ともいう)の2つがあり、舞う順序は「福舞」が先である。

以前は村の青年団が神楽を維持していたが、昭和30年ごろから若者の都会への流出によってこれが不可能になったので、昭和52年(1977年)に「鳥越神楽悪魔払い保存会」を組織して保存をはかっている。

新庄亀綾織【無形民俗文化財】

新庄亀綾織は、文政13年(1830年)、新庄藩9代藩主正胤が、上州(群馬県)舘林・桐生から織師を招き、藩の特産品として絹織物を指導・開発させたことに始まる。

高度な技術を要する30数種類の亀綾織が発明され、特産品として生産されたが、戊辰戦争により用具の一切が焼失し、一時途絶えることとなった。

その後、幾度か再興と衰退を繰り返し、幻の絹織物と言われていたが、昭和57年(1982年)に山形県工業技術センター置賜試験場において、9種類の織りの復元に成功。昭和60年(1985年)に「新庄亀綾織伝承協会」が設立され、現在では20数種類の織りの復元に成功し、その技術を伝承している。

新庄城趾【史跡】

新庄城(沼田城・鵜沼城とも呼ばれた)は、新庄藩初代藩主戸沢政盛が、前代この地に居住した日野将監の居館を拡張整備して築いた城で、完成は寛永2年(1625年)と考えられる。

以後、江戸時代を通じて、戸沢氏歴代の居城とされた。新庄城は、明治戊辰戦争の折、慶応4年(1868年)7月14日、庄内勢に攻められ、城下の市中もろとも焼失した。現在は、最上公園として人々に親しまれている。

このページに関する問い合わせ先

ふるさと歴史センター

〒996-8501 山形県新庄市堀端町4番74号

電話番号:0233-22-2188

ファクス番号:0233-23-3734

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。