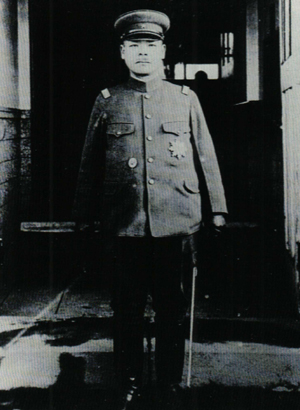

小磯國昭(こいそくにあき)

1880年(明治13年)から1950年(昭和25年)

新庄藩士の子として宇都宮に生まれる。日露戦争で武勲をたて、明治40年陸軍大学に入った。

卒業後は軍の中枢として手腕を発揮、昭和12年陸軍大将となる。

二度にわたって拓務大臣を務め、昭和19年東条内閣の後を受けて総理大臣となり、戦局の転換に努力するが失敗、翌年辞職した。

昭和20年終戦を迎え、戦犯として巣鴨拘置所に拘留され獄中で病死。その間、軍事裁判の表紙に自分の記憶だけで自叙伝「葛山鴻爪(かつざんこうそう)」を書き上げた。

山形県が生んだただひとりの総理大臣である。

小磯國昭の生涯

小磯國昭は、明治13年、当時宇都宮警察署警部だった父、小磯進の長男として生まれました。

父進は旧新庄藩士(明治6年には新庄学校校長も務める)でしたが、明治維新後に内務省へ入省し、島根県県属(県の事務を取り扱う役人)、最上群長、南村山郡長、山形県参事官など次々と歴任しました。これに伴って國昭の学び舎も変わっていきました。

國昭が小学校4年生のとき、父の最上群長就任に伴って新庄小学校に転校してきました。その後、上山小学校を経て、山形中学校(現在の県立山形東高校)を卒業するまで8ヵ所も学校が変わりました。

明治31年に陸軍士官候補生に合格すると、陸軍士官学校、陸軍大学校を経て、大正3年に陸軍少佐となります。その後は、陸軍省整備局長、関東軍参謀長などを歴任し、昭和12年に陸軍大将に昇任しました。

また、昭和14年には平沼内閣、次いで米内内閣の拓務大臣(外地の統治事務・監督のほか、南満州鉄道・東洋拓殖の業務監督、海外移民事務などを担当した省)となりました。

新庄出身では、初めての大将・大臣だったので、郷土の人々はとても喜びました。

太平洋戦争開戦後の昭和17年に朝鮮総督を命じられ、朝鮮に赴任しましたが、敗戦の色が濃くなった昭和19年7月に東条内閣の後をうけて内閣総理大臣となりました。小磯は、戦局の転換をはかるべく必死の努力をしましたが、大戦末期の日本に殆ど戦力はなく、陸軍の反対などもあり、如何ともしがたい状況でした。その後の中国との和平交渉にも失敗し、日本敗戦の4か月前、昭和20年4月に9ヵ月という短い期間で辞職することとなりました。

その後、連合国から戦争犯罪人として東京巣鴨拘置所に収容され、昭和25年11月に食道がんを患い拘置所内で死去しました。享年70歳でした。

小磯國昭と新庄市

小磯の生涯を見てもわかるとおり、彼が新庄の居住した期間は、わずか(明治22年9月から11月までの3か月間)しかありませんでしたが、新庄を真の故郷として特別の感情を持ち続けていました。

それは、小磯家が新庄藩士として歴代藩の録を喰み、先祖代々この地に葬られているためだと思われます。

軍人となったあとも、度々新庄を訪れ、友人や親類と交友したり、講演会を開いて人々と交流を深くしていたため、新庄では早い時期に彼の後援会が組織されており、昭和14年の大臣就任の際には、盛大な旗行列を行って祝ったそうです。この新庄の人々の厚意は、小磯が軍事裁判によって終身刑となってからも変わりませんでした。

彼の死後、昭和31年には郷土の有志が中心となって、彼の墓を菩提寺である桂嶽時に建立しました。

注意:小磯國昭の墓がある上西山の丘の場所は下記の地図を参照ください。

「小磯国昭拓相就任を祝う旗行列」

「小磯国昭の墓」

「小磯国昭の墓が建立された上西山の丘」

自叙伝「葛山鴻爪」

小磯國昭が激動の時代の中で果たした役割や成したことは、簡単な略歴で語りつくせるものではありませんが、小磯自身が自らの生涯を書き記した自叙伝があります。

この自叙伝は、巣鴨拘置所の獄中で記したもので、極東軍事裁判において唯一容疑者の無罪を主張した、インドのパール判事の意見書の紙裏を原稿用紙としたものでした。

<新庄市ふるさと歴史センター所蔵:小磯國昭自叙伝「葛山鴻爪」の原稿>

小磯國昭ゆかりの品

新庄ふるさと歴史センターが所蔵するゆかりの品です。

「勲一等旭日大綬章と勲一等瑞宝章」

「大日本帝国陸軍略章」

「大日本帝国陸軍略章、軍刀備州長船法光」

本文は、新庄市史第五巻近代史(下)11.首相小磯國昭から抜粋しました

関連リンク

周辺案内図

地図はドラッグ操作でスクロールします。

このページに関する問い合わせ先

総合政策課

郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

ファクス番号:0233-22-0989

企画政策・デジタル推進係

電話番号:0233-22-2115

広報・地域づくり係

電話番号:0233-22-2116/0233-22-2117

システム統計係

電話番号:0233-22-2118

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。