市東南の鳥越楯跡にあり、古くから鎮守の神として祀られてきました。本殿は、新庄藩祖戸沢政盛の養子定盛が江戸初期の寛永15年(1638)に造営したもので、新庄最古の建造物です。

昭和の初め、宮沢賢治に学んで、この地に農村演劇運動をおこした篤農家、松田甚次郎(じんじろう)が土舞台を築いたのもこの境内においてである。

同社の棟札によれば、本殿は寛永15年(1638)、新庄藩祖戸沢政盛(まさもり)の養子定盛(さだもり)が造営したもので、当地方では最古の建物の一つである。また、『新庄古老覚書』によれば、同社はもと城下の北郊荒小屋村西に位置していたが、たまたま、この地で鷹狩りをしていた定盛が、この八幡の助けを借りて鷹を呼び戻すことができたことから、同社を現在地に奉遷して神恩に報い、かねて城下の鎮めにしたといわれている。

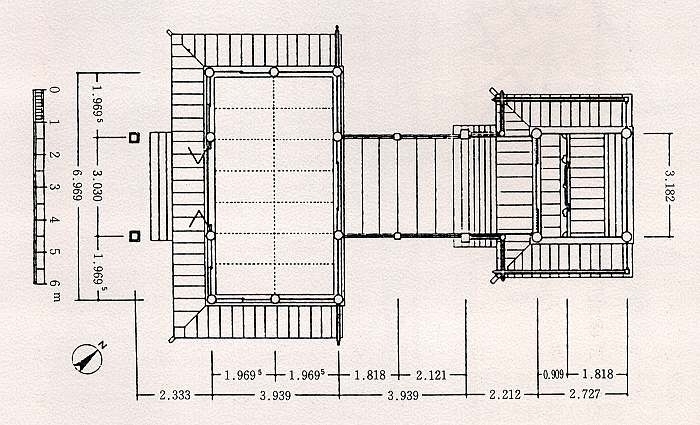

社殿は本殿・拝殿・幣殿(へいでん)より成る。本殿は寛永15年、拝殿は少し遅れて元禄4年(1691)、2代藩主正誠(まさのぶ)によって建立されたものである。

本殿は大型の一間社流造り(ながれづくり)で、屋根は茅ぶきであったが、近年銅板ぶきに改められた。母屋は円柱、ひさしは面取角柱で、組物は出三つ斗(でみつます)、正面と背面の中備(なかぞなえ)に蟇股(かえるまた)を有している。妻は太い虹梁(こうりょう、大瓶束(だいへいそく))の力強い構成で、大瓶束には鬼面の彫刻が施され、梁はカ士像の束で支えられている。懸魚(げぎょ)の彫刻も華麗である。もとは内外とも丹や黒漆で彩色されていたようで、梁桁(はりげた)、柱の端々にその跡が残っている。

拝殿は梁間2間、桁行3間の入母屋(いりもや)造り。前面に一間の向拝(ごはい)を有し、背面に幣殿を突出させて本殿とつないでいる。柱は向拝部分を除いて円柱。正面と左右側面に切目縁(きれめえん)を巡らしている。組物は平三つ斗(ひらみつます)で、軒は一軒疎垂木(そたるき)のつくりである。

本殿は華麗な彫刻や色彩に富む江戸時代初期の特色を有するのに対し、拝殿は総素木(そぎ)造りの堅実な江戸中期の特色を示し、ともに当地方における当時の建築技術の粋を伝える貴重な建造物として、昭和61年、国の重要文化財に指定された。

(山形県文化財保護審議会委員 大友義助)

周辺案内図

地図はドラッグ操作でスクロールします。

このページに関する問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

ファクス番号:0233-22-0989

観光振興係

電話番号:0233-29-5848

交流企画係

電話番号:0233-29-5849

エコロジーガーデン

電話番号:0233-29-2122

このページに関する問い合わせ先

商工観光課 観光交流室

syoukou@city.shinjo.yamagata.jp

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。